AVALANCHIST-Theory Prologue 1 #2

AVALANCHIST-Theory Prologue 1 からの続き

Original Theory の構想

■ 2018年11月に荒削りかつオリジナルな雪崩論が誕生

私の長年の雪研究三つを組み合わせたものである。

本論文の核心:直径0.2mm以下の角っぽい粒子からなる積雪表層は、重力の支配(沈降圧密)から解き放たれ、むしろ熱力学的な法則のもとに挙動する。放射冷却のケースを除き、積雪表層は「上昇浮揚」する。

既存の <弱層+風下吹きだまり→せん断破壊 >を基準とした雪崩学の対極にある。

吹雪微粒子(特に粒径0.2mm以下で角っぽいギザギザ断面をもつ)がパワー(緻密化という隣接粒心同士の接近:最速凝縮)にあふれて積雪の上層を収縮変形させ、雪崩の元となるというもの。

こしまり雪のsoft-slabが横・斜めに凝縮してひび割れる。

薄日が差して表層が生あったかい地吹雪の日は、凝縮速度が大きく、雪崩発生に絶好だ。

■ WEAK INTERFACE AVALANCHE

表層約50㎝までのweak interface (上下に接するslabのbondが弱い。なじまない。)は、むしろ最初に落ちる層を浅くして、

雪崩規模を小さくする役割を果たしているケースも多い。

確実に弱層が破壊するというケースは、地温の影響による最下層(接地層)のヌレザラメや粗いシモザラメである。

北海道に多い笹地の全層雪崩がその好例でである。

この写真の場合、「まず上層でweak interface avalanche が起こり、その刺激でfull-depth avalancheが発生」というmix avalancheの可能性が高い。高層ビルが地震の際に上層階がまず大きくしなって揺れ、上層階の被害が大きい。これと同じ論理である。

全層雪崩の途中で辺縁に引っかかって静止した部分があり、尾根から見下ろすように撮った。

レンガ壁状ブロックデブリと勝手に名付けた。

1967年2月北海道大学天塩演習林(問寒別)

デブリはせんべい板か菱餅が累々と重なった様相を示すが、上層の割れは弱層が破壊されたというよりも、異質なものの境界(たとえば、コシマリとザラメが上下に接する止水面)がズレたという、いわゆるweak interfaceが為した仕事の結果であろう。

このような硬いデブリに埋没した仲間を生存救出するのは、かなり絶望的である。窒息死よりも凍死の危険性が高い。

● 北海道における登山者・山スキーヤーの雪崩死亡事故第一号

1938年12月27日12時30分 十勝連峰上ホロカメットク山 北大山岳部合宿・アイゼン下降中

まず表層雪崩を誘発、刺激で隣接部が全層雪崩。全層雪崩部分の5人中2人が死亡。

捜索に加わった太田嘉四夫部員とは、のちに北大農学部の教官同士ということで、家族ぐるみのお付き合いがあった。人海戦術でも(上の写真のような)氷の瓦礫で大変苦労したという話をじかにお聞きした。

24日に大型の低気圧が通過し、全国的に大雪。その後は時々吹雪で、北大パーティーは25日と26日に表層雪崩に遭っている。

この時代の北海道の冬山を楽しむのは、ほぼ北海道大学の山岳部やスキー部のグループに限られいた。遭難も然り。

1938年から1974年までの15件の雪崩死亡者計42人のうち、実に23人が北大生であった。(若林隆三・北大山岳部雪崩研究会著:雪崩の危険と遭難対策 第二版. 北海道大学体育会山岳部 1975年2月)

低温研の弱層専門家・秋田谷英治先生も、若いころ北米に短期留学し、弱層のない沢山の weak interface avalancheを現場で観測された。

アラスカでの徹底した雪紋判読

1994年1月、私と労山の中山達生(雪崩講習会指導者)とは、雪崩教育のブラッシュアップのためにアンカレッジへ飛んだ。 Alaska Mountain Safety Center:北米大陸の雪崩プロの誰もがイチオシしたのがJill & Doug夫妻のこの機関であった。

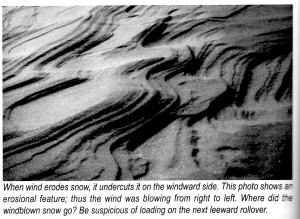

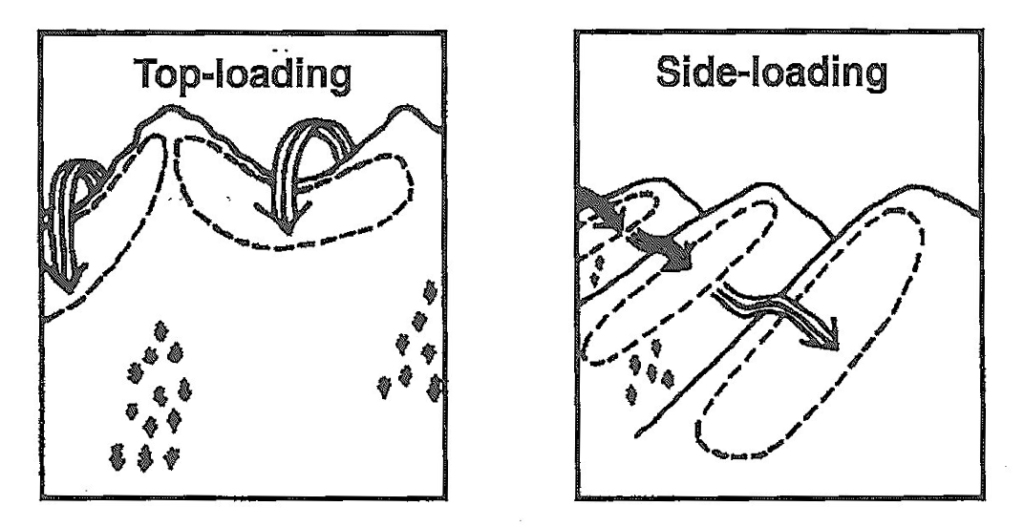

昼間でも夕方のように薄明るいデナリ丘陵山地での講習会であった。上の写真は名著SNOW SENSE (1994)掲載の風上側風削雪紋(シュカブラとかサスツルギ)であるが、右から左へ強風が吹いてこの雪紋ができる。

こうした雪紋の読み方をSide-loadingの現場で徹底的に指導された。航空写真専門家と違って、吹雪に顔を叩かれながら、地上を這いずり回って雪崩破断面を追いかけてきた私にはぴったりの、どろくさい現場講習であった。